Das NeuroSonanz- & Novosilienz-

Metakonzept für Schulen

oder kurz:

DAS WÜNSCHE-SPIEL

gibt allen Menschen ihre Würde zurück

Eine Hilfe zum Umdenken - für eine würdevolle Gesellschaft

"LIBERATING RANKING - BEFREIENDE RANGFOLGE"

Text veröffentlicht am 10.10.2025

Dieses Wünsche-Spiel lässt sich nicht "kurz zusammenfassen". Es bietet eine vollkommen neue Sichtweise, in die du beim Lesen hineinwachsen kannst. Du benötigst Zeit, um das Spiel vollständig durchzulesen. Die ungefähre Lesezeit eines jeweiligen Abschnitts steht in Klammern dahinter.

Inhalt dieser Seite: (Links zu den jeweiligen Abschnitten)

Der Deutsche Schulpreis (2 Min.)

Die Zauberfrage des Wünsche-Spiels: "Wo wirken Wünsche?" (4 Min.)

Auf welchem Wunsch liegt deine Aufmerksamkeit? (2 Min.)

Die natürliche Spieler-Rolle und die natürliche Mitspieler-Rolle (8 Min.)

Übertragung der Rollen in den Schulalltag (4 Min.)

Dein freier Rollenwechsel durch Zaubersätze (5 Min.)

situationen nutzen, um über die Wünsche und Rollen zu reden /

"Störungen" / Handy-Verbot / Hausaufgaben / Mobbing

Der Deutsche Schulpreis

Am 30. September 2025 wurde in Berlin zum 19. Mal der Deutsche Schulpreis verliehen. Der Hauptpreis wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht. Zum ersten Mal gab es dabei auch den "Themenpreis Demokratiebildung". Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz Quentin Gärtner sagte während der Preisverleihung:

"Wir müssen diesen grundsätzlichen Denkfehler im Bildungsbereich überwinden. Wir glauben allen Ernstes, dass wir Schüler:innen bis zu dreizehn Jahren vorschreiben können, was sie lernen, wo sie lernen und wie gelernt wird. Und dann sollen am Ende dieser bis zu dreizehn Jahre Demokrat:innen stehen, die diese Schule verlassen. So funktioniert es nicht! - Wir wollen Mitbestimmung überall - aber auch ganz besonders im Unterricht."

Auffällig bei der Preisverleihung war, dass hauptsächlich Schulen ausgezeichnet wurden, in denen Schüler:innen einen großen Freiraum zur Selbstbestimmung und Mitbestimmung gegeben wurde.

Hier ein paar Mottos der preisgekrönten Schulen (Quelle: Video über die Preisverleihung auf Youtube.com)

"Wenn wir gerne lernen, lernen wir besser!"

"Stärken stärken."

"Vertrauen leben, Verantwortung lernen."

"Schule für alle Kinder - sechs Jahre individuell, aber nie allein."

"Hauptfach Mensch - füreinander dasein und füreinander sorgen."

"Was brauchst Du heute, damit Du lernen kannst?"

Viele Schulen mit "altem System" sehnen sich danach, sich dieser aktuellen Entwicklung anzuschließen und sich selbst in ein Schulsystem zu verwandeln, in welchem die Schüler:innen viel mehr freie Selbstbestimmung und Mitbestimmung leben können. Doch es gibt viele Hürden. Angefangen bei einem Lehrerkollegium, das sich teilweise in gewohnten Mustern stabilisiert hat, sich hilflos fühlt und nicht weiß, was man gezielt ändern und wie man Schüler:innen "motivieren soll" - über Eltern, die von der Notwendigkeit einer schulischen Kontrolle der kindlichen Lernleistungen überzeugt sind und diese einfordern - bis hin zu bürokratischen Hürden in den Schulaufsichtsbehörden und Schulämtern der einzelnen Bundesländer.

Eine mögliche Lösung dafür stellt das folgende Wünsche-Spiel dar.

Das Wünsche-Spiel

Mit diesem NeuroSonanz- & Novosilienz-Metakonzept - kurz: Wünsche-Spiel - stelle ich eine Möglichkeit zur Verfügung, wie Schulsysteme ganz leicht mit der Veränderung beginnen können. Man kann im gewohnten Schulalltag neue Sichtweisen, neue Haltungen als auch eine neue Kommunikation einfließen lassen, die fast "von selbst" zu radikal befreienden und würdevollen Änderungen im Umgang miteinander führen.

Es müssen nicht erst neue Schulgebäude gebaut werden, die den Schüler:innen neue Möglichkeiten des Lernens erschließen, wie es die Hauptpreisträgerin des Deutschen Schulpreises "Maria-Leo-Grundschule Berlin" umgesetzt hat.

Es muss nicht erst das Schulsystem neu gedacht werden.

Es muss nicht erst das Zensieren in den ersten acht Schuljahren abgeschafft werden.

Es genügt einfach, im Schulalltag an einer einzigen (!) Stelle würdevoll umzudenken.

Weil diese einzige Stelle die Basis für alles andere darstellt, entwickelt sich daraus das Umdenken in allen anderen Bereichen fast wie von selbst.

Kleiner Hebel - große Wirkung!

Folgendes kann entstehen:

Würdevoller und empathischer Umgang überall, mehr Bildungsgerechtigkeit, gute Lernleistungen unabhängig von der sozialen Herkunft, angemessener und nützlicher Umgang mit sozialen Medien, mehr Achtsamkeit, leichtes Sprechen über Probleme, individuelle Schwächen werden durch die Gruppe aufgefangen und in Stärken transformiert, freies und energievolles Lernen, Talentorientierung, Kompetenzorientierung, eine neue Ebene der Kreativität für neue und Spaß machende Lernprozesse, nachhaltige Bildungsqualität, familiäre Zusammenarbeit, hohes Engagement im sozialen Miteinander und gemeinsames Verantwortungsbewusstsein, demokratisch gestaltete Schulentwicklungsprozesse, Räume für Gemeinschaft und Individualisierung, gute Beziehungen, wertvolle gegenseitige Unterstützungen uvm.

Dieses Umdenken kann überall begonnen werden. Niemand ist dabei von jemand anderem abhängig. Es kann in der Schulleitung beginnen, im Kollegium, bei jedem einzelnen Lehrer oder auch in der Schülerschaft bei jeder einzelnen Schülerin - und natürlich auch bei den Eltern. Das bedeutet umgekehrt: Jeder ist selbst dafür verantwortlich, wenn er nicht mit dem Umdenken beginnt.

Was enthält dieses neurowissenschaftlich basierte Umdenken?

Alle strebt nach etwas. Jedes Wesen / jeder Mensch strebt nach etwas anderem und dadurch haben wir unterschiedliche Gehirne. Es gibt keine "absolute Gleichheit" - und damit auch kein "echtes vollständiges Verständnis".

Das ist keine neue Information. Schon lange gibt es Klarheiten wie: "Ich bin nicht du" oder "Ich weiß dich nicht".

Aber neu ist, diese Information konsequent in allen Lebensbereichen vollständig umzusetzen und ÜBERALL diesbezüglich umzudenken - mit allen logischen Konsequenzen.

Um dieses Umdenken ganz konkret nachvollziehbar zu machen und nachhaltig zu unterstützen, durfte ich das Wünsche-Spiel entwickeln.

Überzeuge dich selbst.

Das Wünsche-Spiel, das ich dir hier unten beschreibe, kannst du direkt nutzen. Oder du nutzt es als Anregung, ein eigenes Wünsche-Spiel zu entwickeln oder mein Wünsche-Spiel zu verändern und deiner Situation in der Schule oder deinen eigenen Wünschen anzupassen. Mache es so, wie es für dich / euch passt!

Vielleicht gehört deine Schule bald zu den nächsten Preisträgern des Deutschen Schulpreises?

Die Zauberfrage des Wünsche-Spiels:

"Wo wirken Wünsche?"

Hast du schon einmal einen Wunsch durch die Luft fliegen sehen? Oder hast du entdeckt, wie ein Wunsch über den Boden kriecht? Hat dich ein Wunsch schon einmal auf deinem Smartphone angerufen oder habt ihr euch schon einmal die Hand geschüttelt? Nein?

Ich habe das alles auch noch nicht erlebt.

Warum?

Weil ein Wunsch niemals allein existiert. Ein Wunsch befindet sich immer innerhalb eines Wesens.

Ein Regenwurm hat bei Regen den Wunsch, aus der Erde herauszukriechen und den Regen ganz direkt zu genießen. Ein Vogel hat den Wunsch, beim Fliegen mit seinem Schnabel Insekten zu fangen. Eine Pflanze wünscht sich, Sonnenlicht zu empfangen, und wächst in Richtung Licht. Eine Katze wünscht sich, gestreichelt zu werden. Ein Hund wünscht sich was zu fressen. Du wünscht dir, Spaß in der Schule zu haben. Deine Lehrerin wünscht sich, dir beim Lernen so gut wie möglich helfen zu können. Der Hausmeister deiner Schule wünscht sich, dass das Schulgebäude so sauber wie möglich bleibt und dass die Technik gut funktioniert. Die Schulleiterin wünscht sich, dass alle in der Schule wundervoll und harmonisch und effektiv zusammenarbeiten. Der Bundeskanzler wünscht sich, dem deutschen Volk so gut wie möglich zu dienen und bei der nächsten Bundestagswahl wiedergewählt zu werden. Eine Sportlerin wünscht sich, bei Olympia eine Goldmedaille zu gewinnen. Dein Herz wünscht sich, bei jedem Schlag deinen Blutkreislauf in Gang zu halten ... usw.

Überall findest du Wünsche (Bedürfnisse, Ziele, Visionen, Absichten, Bestrebungen, Wünsche nach Gleichgewicht oder im physikalischen Bereich: Kräfte). Und weil wirklich ÜBERALL Wünsche sind, haben wir Menschen uns noch nie angewöhnt, Wünsche genau zu beobachten. Wir tun oder sagen einfach etwas, weil wir einen Wunsch dazu haben. Aber wir denken gar nicht an diesen Wunsch, sondern wir tun oder sagen es spontan - ohne uns bewusst zu sein, welcher eigentliche Wunsch dahintersteckt. Wir sind mit unseren Bestrebungen vollständig identifiziert. Wir haben noch nicht gelernt, sie grundsätzlich "von außen beobachtend" zu betrachten.

Du beginnst, das Wünsche-Spiel zu spielen, sobald du dich in einer Situation fragst: Wo ist hier ein Wunsch?

Du kannst auch hinterher fragen: Wo war hier ein Wunsch?

Diese Frage an dich selbst ist der START DES WÜNSCHE-SPIELS.

Warum ist diese Frage eine "Zauberfrage"?

Weil es ganz viel Wundervolles bewirken kann, wenn du dir diese Zauberfrage immer wieder stellst. Ganz oft. In jeder Situation. Dadurch kann sich dein Blick auf das (Schul)Leben positiv verändern. Dein (Schul-)Leben kann viel besser, schöner und erfolgreicher werden, weil du frei wirst, dein ganz eigenes Potenzial zu entfalten.

Was kann sich noch verändern?

Du lernst automatisch immer mehr Achtsamkeit.

Du lernst automatisch immer mehr Empathie.

Du lernst automatisch, immer mehr andere Menschen mit ihren Wünschen zu würdigen.

Du lernst automatisch immer mehr Mitgefühl.

Du lernst automatisch, immer mehr über dich selbst und über deine Wünsche zu reflektieren, dich selbst zu verstehen und gut darüber zu reden. Und wenn du dich selbst verstehst, kannst du auch immer besser andere Menschen verstehen. Du lernst also Menschenkenntnis.

Dadurch kannst du dich selbst immer besser vor verletzendem und entwürdigendem Verhalten eines anderen Menschen schützen. Auch im Internet und in den sozialen Medien.

Sogar noch viel mehr: Du kannst erkennen, dass das verletzende und entwürdigende Verhalten eines anderen Menschen aufgrund unserer unterschiedlichen Gehirne gar nichts mit dir selbst zu tun hat.

Gleichzeitig kannst du dadurch immer besser mit anderen zusammenarbeiten.

Du wirst selbstbestimmter, selbstsicherer und gleichzeitig einfühlsamer.

Der erste Schritt des Wünsche-Spiels ist also:

1. Frage dich in oder nach so vielen Situationen wie möglich: "Wo ist/war hier ein Wunsch?"

Ihr könnt das Spiel auch zu zweit oder in einer Gruppe spielen. Ihr könnt euch gegenseitig sagen, wo ihr gerade einen Wunsch wirken seht:

"Schau mal - der Lehrer geht in einer bestimmte Richtung. Der hat einen Wunsch nach irgendetwas."

"Die Fliege fliegt weg, wenn ich sie berühren will. Die hat einen Wunsch."

"Der schaut in sein Handy. Der hat dabei bestimmt auch Wünsche."

"Ich gehe zum Klo, weil ich einen Wunsch habe, den ich mir dort erfülle."

"Ich schaue auf dem Handy nach, wie ein bestimmtes englisches Wort auf Deutsch heißt. Dahinter steckt ein Wunsch in mir."

"Das Mädchen hat mich beleidigt. Es hatte dabei einen Wunsch."

"Meine Eltern gehen ins Fitness-Studio, weil sie einen entsprechenden Wunsch dazu haben."

"Alle Leute beim Einkaufen haben mehrere Wünsche."

"Meine Freundin erzählt mir etwas, weil sie den Wunsch dazu hat."

"Ich habe den Wunsch, ebenfalls etwas zu erzählen."

"Ich stelle im Unterricht eine Frage, weil dahinter ein Wunsch in mir steht."

... usw.

Natürliche Würdigung

Der zweite Schritt des Spiels lautet:

2. Frage dich: "Welcher Wunsch ist es genau?" Beantworte diese Frage so genau wie möglich. Entweder still für dich in Gedanken. Oder du sprichst es laut aus. Oder du fragst dein Gegenüber: "Rate ich richtig, dass du dir gerade xyz wünschst?"

"Der Lehrer geht zum Lehrerzimmer. Vielleicht hat er den Wunsch, dort Pause zu machen."

"Die Fliege fliegt weg, wenn ich sie berühren will. Wahrscheinlich hat sie den Wunsch, sich vor mir zu schützen, um am Leben zu bleiben."

"Der schaut in sein Handy. Vielleicht hat er den Wunsch, mit einem TikTok-Video seine Langeweile zu vertreiben."

"Ich habe den Wunsch, meine Blase zu leeren, und gehe deswegen zum Klo. Dabei habe ich den Wunsch, dass mir niemand zuguckt. Deswegen gehe ich in eine Kabine. Und ich will meine Kleidung trocken lassen, deswegen ziehe ich alles aus, was mir im Weg ist, wie z. B. die Hose und den Slip."

"Ich habe den Wunsch, eine englische Vokabel besser zu verstehen, damit ich beim Vokabeltest gut abschneide. Deswegen schaue ich noch einmal genau nach, wie das englische Wort auf Deutsch heißt."

"Das Mädchen hat mich beleidigt, weil sie vielleicht den Wunsch hatte, dass es ihr selbst dadurch besser geht. Vielleicht geht es ihr nicht so gut."

"Meine Eltern gehen ins Fitness-Studio, weil sie wahrscheinlich den Wunsch haben, ihren Körper fit zu halten und Muskeln aufzubauen."

"Alle Leute beim Einkaufen haben höchstwahrscheinlich mehrere Wünsche, die sie sich durch das Kaufen verschiedener Produkte erfüllen wollen. Oder kaufen sie etwas, weil jemand anderes den Wunsch geäußert hat, dass sie es ihm mitbringen sollen?"

"Ich bin neulich durch einen Laden spaziert, einfach nur, um zu schauen, was es so gibt. Ich hatte nur den Wunsch, den Laden mit seinen Angeboten besser kennenzulernen, und bin anschließend wieder rausgegangen, ohne etwas zu kaufen."

"Meine Freundin erzählt mir etwas. Vielleicht hat sie den Wunsch, dass ich das toll finden soll, was sie erzählt, damit sie sich auch gut dabei fühlt?"

"Ich erzähle ebenfalls etwas, weil ich mir wünsche, mich mit meiner Freundin zu unterhalten, weil es Spaß macht, sich gegenseitig etwas zu erzählen."

"Ich stelle im Unterricht eine Frage, weil ich den Wunsch habe, eine Sache besser verstehen zu können."

... usw.

Bei dieser Frage: "Welcher Wunsch ist es genau?", wirst du ganz schnell bemerken, dass du meistens sehr gut sagen kannst, was du dir selbst gerade gewünscht hast oder was du dir selbst jetzt wünschst.

Aber du bist immer unsicher, wenn es darum geht, genau herauszubekommen, welchen Wunsch jemand anderes hat. Das liegt daran, dass wir unterschiedliche Gehirne haben und niemals in das Gehirn eines anderen Menschen oder eines anderen Wesens direkt hineinschauen können. Auch was Tiere oder Pflanzen sich wünschen, wissen wir niemals ganz genau. Wir können es nur "erahnen" und ausprobieren, was Tieren und Pflanzen zu welchem Zeitpunkt guttut (= ihren aktuellen Wunsch erfüllt).

Du kannst nur raten, was ein anderer Mensch sich gerade vielleicht oder wahrscheinlich wünscht. So wie eine Mama durch genaue Beobachtungen und durch Einfühlen die Wünsche ihres Babys erraten muss. Nur das Baby weiß, ob es sich satt fühlt oder noch nicht. Nur dein Gegenüber kann dir sagen, ob du richtig geraten hast oder nur knapp daneben lagst oder völlig falsch vermutet hast. Denn der andere kennt seine eigenen Wünsche immer besser.

Jeder spürt oder weiß klar, was er sich selbst wünscht. Und jeder ist sich unsicher, was jemand anderes sich wünscht.

Durch diese Frage: "Welcher Wunsch ist es genau?", lernst du also, andere Menschen zu würdigen. Durch deine Unsicherheit darüber, was sich jemand anderes wünscht, würdigst du den anderen als "Besserwisser" über sich selbst. Der andere weiß am besten über sich selbst Bescheid und darüber, welche Wünsche er hat. So wie du am besten über dich selbst Bescheid weißt.

Dein Unsicherheitsgefühl, was wohl andere denken und sich wünschen, ist also natürlich, normal und sinnvoll. Dein Unsicherheitsgefühl ist eine Würdigung des anderen.

Diese Würdigung gilt auch für dich selbst: Nur du weißt am besten, was du dir selbst wünschst und wodurch deine Wünsche erfüllt werden und wodurch nicht. Hier hast du Klarheit. Wenn ein anderer Mensch dich als "Chef" deiner Wünsche sieht und dir gegenüber nicht genau weiß, was du dir wünschst / wie du es willst / wie du es brauchst und dich unsicher fragt, dann fühlst du dich mit deiner Klarheit gewürdigt.

Wenn aber jemand anderes ganz klar meint, es besser zu wissen, was für dich gut ist und was nicht, wenn er meint, dir Tipps geben zu müssen, dir etwas "spiegeln" zu müssen, oder er meint klar zu wissen, warum du etwas getan hast oder was für ein (positiver oder negativer) Mensch du bist, dann fühlst du dich auf ganz natürliche Weise dadurch immer entwürdigt.

Empathie ist nicht, bereits "perfekt" fühlen zu können, wie es jemand anderem geht. Im Grunde ist der Begriff "Einfühlungsvermögen" irreführend. Denn "eigentlich" ist Empathie, danach zu suchen und zu vermuten, wie sich wohl der andere fühlt. Empathie ist, sich dem anderen im Gefühl immer weiter anzunähern, ohne genau zu wissen, ob man mit seiner Vermutung "richtig" liegt. Das kann nur der andere bestätigen. Aber auch mit einer Bestätigung wissen wir immer noch nicht, ob wir selbst genau das gleiche Gefühl fühlen, wie unser Gegenüber. Wir bleiben weiterhin unsicher. Zwar fassen wir unsere Gefühle vielleicht auf gleiche Weise in Worte und gehen davon aus: "Wenn wir die gleichen Worte für ein Gefühl verwenden, fühlen wir auch das gleiche", doch wir können es nie sicher wissen, ob das auch wirklich stimmt (= würdigende Unsicherheit).

Auf welchem Wunsch liegt deine Aufmerksamkeit?

Der dritte Schritt des Wünsche-Spiels ist:

3. Beobachte: Auf welchen Wunsch hast du jetzt gerade geschaut? Auf einen eigenen Wunsch? Oder hast du auf den Wunsch eines anderen Menschen oder eines Tieres oder einer Pflanze geschaut?

Schaust du in der Schule darauf, was du selbst gerade lernen willst?

Oder schaust du darauf, was wohl die Lehrerin will, was du lernen sollst?

Schaust du darauf, was du selbst mit deinen Mitschülerinnen spielen willst?

Oder schaust du darauf, was jemand anderes wahrscheinlich spielen will und du spielst mit oder spielst nicht mit?

Sei dir dabei bewusst: Sobald du einer anderen Person zuhörst, schaust du auf ihre Wünsche. Sobald du dir etwas auf deinem Smartphone anschaust oder durchliest, hast du dich auf die Wünsche oder die Ergebnisse der Wünsche anderer Menschen konzentriert. Du liest hier den von mir geschriebenen Text und konzentrierst dich dadurch auf das Ergebnis meiner Wünsche.

Wenn du dich dann selbst fragst, warum du jemandem zuhörst oder warum du dir das anschaust oder durchliest, dann schaust du wieder auf deinen eigenen Wunsch, der in dir selbst dahinter steht und dich zuhören lässt oder dich etwas anschauen oder lesen lässt.

Fragst du dich, was eine andere Person will, dann schaust du auf ihre Wünsche.

Fragst du dich, was du selbst willst, dann schaust du auf deine eigenen Wünsche.

Fragst du dich, was du tun "sollst", dann schaust du (unbewusst?) auf andere Menschen, die dir mit ihren Wünschen sagen könnten, was du (für ihre Wünsche / in ihren Vorstellungen) tun "sollst".

Fragst du dich, was du tun "willst", dann schaust du auf dich selbst.

Das Üben dieser Unterscheidung ist sehr bedeutend! Denn diese beiden Blickrichtungen beeinflussen einen Großteil deiner Gefühle in deinem Leben. Schaffst du es, deinen Blick auf Wünsche immer wieder bewusst zu steuern, dann schaffst du es auch, einen Großteil deiner Gefühle zu steuern.

Warum ist das so? Das erkläre ich gleich im vierten und fünften Schritt dieses Wünsche-Spiels.

Die natürliche Spieler-Rolle und die natürliche Mitspieler-Rolle

Der vierte Schritt des Wünsche-Spiels ist:

4. Gib dir selbst eine Rolle:

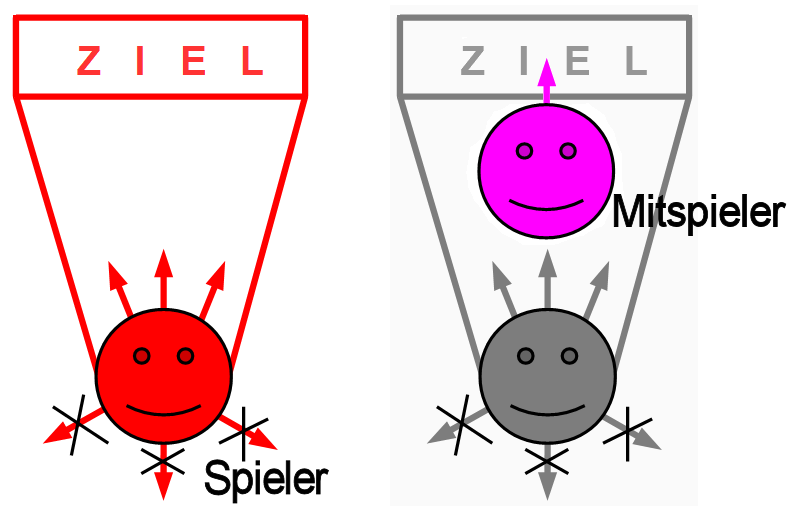

- Schaust du auf deine eigenen Wünsche (Ziele), dann bist du in der "SPIELER-ROLLE".

- Schaust du auf die Wünsche (Ziele) anderer Menschen oder Tiere oder Pflanzen, dann bist du in der "MITSPIELER-ROLLE".

Entscheidend ist, dass du selbst bewusst oder unbewusst deine Rolle bestimmst. Diese Rolle hängt immer davon ab, worauf du jetzt gerade deine Aufmerksamkeit konzentrierst, also auf welchen Wunsch (Ziel) du äußerlich oder in Gedanken schaust.

Niemand anderes kann deine Rolle bestimmen. Denn nur du entscheidest, ob du auf einen fremden oder auf einen eigenen Wunsch (Ziel) schaust.

Das bedeutet auch, dass du ganz schnell deine Rolle wechseln kannst. So schnell, wie du deine Aufmerksamkeit von einem Wunsch (Ziel) auf einen anderen Wunsch (Ziel) lenken kannst. Damit kannst du auch ganz schnell deine Rollengefühle verändern.

Wenn du in der SPIELER-ROLLE auf deine eigenen Wünsche schaust (stressfrei), dann passiert Folgendes:

Du bist liebevoll, fühlst dich klar, du erklärst, du wertest und du gibst Anweisungen und Korrekturen. Warum?

- Du fühlst dich auf natürliche Weise klar. Du hast Klarheit, weil du am besten weißt, was du dir wünschst. Deshalb erKLÄRST du auch anderen deinen Wunsch. Niemand anderes kann es besser wissen als du. Und wenn du mal nicht weißt, was du dir wünschst, dann bist du dir selbst ganz klar darüber, dass du gerade nicht weißt, was du dir wünschst. In der Spieler-Rolle hast du also immer Klarheit.

Das kannst du sehr gut bei kleinen Kindern erleben, die sich beim Spiel mit anderen ganz frei fühlen. Sie wissen ganz klar, was sie wollen, und geben ihren Mitspielerinnen klare Anweisungen und Korrekturen ("Mach mal ..." - "Du bist jetzt ..." - "Nein! Nicht so ...").

- Du weißt am besten, wann dein Wunsch erfüllt ist und wann nicht. Du kannst auch besser als alle anderen Menschen bewerten, was dich unterstützt und was dich stört. Auf natürliche Weise wertest du: "Das passt und das passt nicht." Im Bild oben siehst du beim Spieler Pfeile, die in die Richtung des Ziels zeigen. Diese Pfeile bedeuten: "Diese Richtung führt mich zu meinem Ziel." Die durchkreuzten Pfeile bedeuten: "Diese Richtung führt mich NICHT zu meinem Ziel." Du kannst immer am besten herausbekommen und fühlen, was dir bei deinem Wunsch hilft und was nicht.

- Wenn andere Menschen dir helfen und sich auf deinen Wunsch konzentrieren und damit die Mitspieler-Rolle einnehmen, dann bist du der Chef. Du sagst, was sie tun sollen und was nicht. Du gibst in der Spieler-Rolle auf natürliche Weise die Anweisungen. Und wenn du nicht weißt, wie die anderen dir helfen können, dann gibst du die Anweisung: "Ich weiß nicht, was ich brauche. Bitte helft mir mit eurer Erfahrung, so gut ihr könnt. Und ich bewerte dann, ob es mir auch wirklich hilft." So etwas passiert z. B., wenn du krank bist und zur Ärztin gehst. Du willst gesund werden, weißt aber nicht, was du brauchst. Und die Ärztin hilft dir beim Gesundwerden, so gut sie es kann. Aber nur du spürst, ob es klappt und ob du dich dann auch wieder gesund fühlst.

- Wenn du merkst, dass etwas falsch läuft und dir nicht hilft, dann kannst nur du das bewerten und korrigieren. Du sprichst also auf natürliche Weise Korrekturen aus. Entweder du sagst direkt, was genau der andere besser machen soll, oder du sagst einfach, dass es nicht hilft, und gibst die Anweisung, dass der andere eine bessere Hilfe ausprobieren soll.

Dies ist alles vollkommen natürlich und normal, solange du auf deine eigenen Wünsche konzentriert bist und dich damit in der Spieler-Rolle befindest.

Im optimalen Fall, wenn du keinen Stress dabei hast, kannst du alles ganz freundlich tun. Du erklärst anderen Menschen freundlich deinen Wunsch, weil du die Klarheit hast, welchen Wunsch du genau hast. Du wertest freundlich, was zu deinem Wunsch passt und was nicht. Und du gibst ganz freundlich Anweisungen und Korrekturen.

Dabei bist du zusätzlich auch total geduldig, denn du weißt immer, dass ihr unterschiedliche Gehirne habt und die andere Person dich niemals wirklich hundertprozentig verstehen kann. Es gibt Menschen, die dich besser verstehen, und Menschen, die dich nicht so gut verstehen können. Auf jeden Fall gibt es immer Missverständnisse und Fehler. Jedes Missverständnis und jeden Fehler kannst du liebevoll und geduldig korrigieren. Auch mehrfach, wenn der andere auch deine Korrektur nicht verstanden oder sogar vergessen hat. Oder wenn er aus einer Befürchtung oder Gewohnheit heraus in deine Aussagen etwas anderes interpretiert, was du gar nicht gemeint hattest.

Wenn du in der MITSPIELER-ROLLE auf die Wünsche von jemand anderem schaust (stressfrei), dann passiert Folgendes:

Du bist liebevoll, fühlst dich auf natürliche Weise unsicher, stellst Fragen und machst Angebote. Warum?

- Versuchst du, die Wünsche eines anderen Wesens wahrzunehmen, dann richtest du auf natürliche Weise alle deine Sinne danach aus. Wenn ein Hund etwas Verdächtiges hört, dann dreht er seinen Kopf in die Richtung des Geräusches und stellt seine Ohren auf. Er konzentriert sich auf die Quelle des Geräusches. Dieses Ausrichten aller Sinne auf etwas Äußeres ist der extreme Versuch, zu dem Äußeren eine optimale "Resonanz" herzustellen, das Äußere optimal in sich selbst abzubilden, so genau wie möglich, und es dadurch "wahrzunehmen". Mit allen Sinnen. Also auch mit deinem Gefühl (= Mitgefühl). Wir streben permanent nach einer Resonanz zum Umfeld.

Was sagt uns das? Das bedeutet, dass wir nicht automatisch bereits genau wissen, wie unser Umfeld wirklich ist. Wir sind uns unsicher, was da draußen (außerhalb unseres Gehirns) ist. Und deswegen versuchen wir, durch Resonanz zum Umfeld immer sicherer zu werden. Unsere tiefste Basis ist also ein natürliches Unsicherheitsgefühl in uns, wenn wir uns auf das Außen konzentrieren und nach Resonanz streben.

Meistens meinen wir sehr schnell, unser Umfeld "richtig wahrzunehmen" und wir fühlen uns "sicher" in unserer Deutung oder Interpretation. Doch sobald wir unser Umfeld offensichtlich nicht richtig verstehen können, werden wir uns wieder unserer natürlichen Unsicherheit bewusst. Wir fühlen uns unsicher, wenn wir unser Umfeld nicht verstehen, und streben weiter nach Resonanz, nach dem Gefühl von Verständnis, nach dem Gefühl von Gleichgewicht und Sicherheit.

Weil wir uns lieber "sicher" anstatt "unsicher" fühlen, bekämpfen die meisten von uns ihr Unsicherheitsgefühl und halten es für eine Schwäche. Doch in Wirklichkeit ist unser Unsicherheitsgefühl die natürliche Basis, sobald wir unsere Aufmerksamkeit auf unser Umfeld richten und versuchen, unser Umfeld stimmig wahrzunehmen.

Seitdem mir das bewusst ist, kann ich alle meine Unsicherheitsgefühle als "normal" einstufen und weiß: "Ich bin gerade in der Mitspieler-Rolle, in der ich mich auf die Wünsche meines Umfeldes konzentriere und mich dabei auf natürliche Weise unsicher fühle. Denn ich kann nie sicher wissen, was sich die andere Person gerade wünscht und was sie braucht. - Wenn ich mich wieder sicher fühlen will, brauche ich nur in die Spieler-Rolle zu wechseln und mich wieder auf meine eigenen Ziele zu konzentrieren. Da fühle ich mich klar."

- In der Mitspieler-Rolle entstehen aus dieser natürlichen Unsicherheit heraus natürliche Fragen. Oft denken wir, dass das Fragenstellen eine Schwäche ist. Oder dass andere Menschen durch unsere "dummen" Fragen genervt sind. Doch unsere Fragen sind ein ganz natürlicher Bestandteil unserer Mitspieler-Rolle. Es ist nun einmal Tatsache, dass wir unterschiedliche Gehirne haben und deshalb Fragen stellen, um immer besser verstehen und unterstützen zu können. Stehen wir also in der Mitspieler-Rolle für die Wünsche eines anderen Menschen zur Verfügung, dann haben wir das natürliche Bedürfnis, den anderen zu fragen, was er sich genau wünscht, wie wir ihm helfen können und ob das hilft, was wir gerade tun. Wir bitten den Menschen, der sich in der Spieler-Rolle befindet und dessen Wunsch gerade im Mittelpunkt steht, um Erklärungen, um Anweisungen und Korrekturen.

- In der Mitspieler-Rolle werden wir natürlich nicht zu willenlosen Robotern, die nur das umsetzen, was der andere will. Wir können jederzeit die Mitspieler-Rolle ablegen und nicht mehr zur Verfügung stehen. Stattdessen können wir uns auch wieder auf unsere eigenen Ziele konzentrieren und damit die Spieler-Rolle einnehmen.

Außerdem denken wir in der Mitspieler-Rolle auch mit. Und so kann es sein, dass wir eigene Ideen oder auch eigenes Fachwissen haben, wie der andere sein Ziel vielleicht besser erreichen könnte (wir wissen es ja nicht genau und sind uns unsicher). Diese Ideen und unser Wissen bieten wir dem anderen vorsichtig an (ohne entwürdigend zu behaupten, dass ihm das helfen wird!). Wir machen also natürliche, unsichere Angebote. Und der andere kann in Ruhe prüfen und bewerten, ob ihm unser Angebot weiterhilft oder nicht. In der Mitspieler-Rolle müssen wir uns nicht mit unseren Ideen und mit unserem Wissen zurückhalten. Sondern wir können unser gesamtes Potenzial dem anderen anbieten, wenn der andere diese Angebote hören möchte. Doch wir können niemals behaupten, dass das für den anderen gut wäre. Mit einer Behauptung entwürdigen wir den anderen. Bleibt der andere jedoch immer frei, selbst zu bestimmen, was ihm hilft und was nicht, dann bleibt er auch als Selbstbestimmer gewürdigt. Deswegen verpacken wir in der Mitspieler-Rolle alles, was wir denken und wissen, in ein liebevolles und freundliches und freies Angebot an den anderen (wenn wir selbst dabei keinen Stress haben).

Übertragung der Rollen in den Schulalltag

In der Schule haben "normalerweise" die Schülerinnen und Schüler den Wunsch, etwas zu lernen. Damit sind sie bezogen auf ihre eigenen Lernziele in der Spieler-Rolle. Sie bleiben immer als Selbstbestimmer:innen gewürdigt, wenn die Lehrer:innen in der Mitspieler-Rolle alles, was sie wissen und als Lehrplan (Trainingsplan) den Schüler:innen zur Verfügung stellen, als "liebevolle Angebote" verpacken - mit entsprechenden Unsicherheitsgefühlen. Denn niemand anderes weiß besser, was eine Schülerin lernen will und für ihr Leben später nutzen will, als diese Schülerin selbst. Nur sie kann wissen und (bewusst oder unbewusst) spüren, was ihre wahren Interessen sind, was ihre wahren Wünsche sind, was ihre wahren Begabungen und Potenziale sind.

Die Schüler:innen entscheiden würdevoll selbst, ob sie sich die Angebote der Lehrer:innen anschauen, was sie mit jedem einzelnen Angebot machen, und sie leben selbst mit den entsprechenden Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Auch die "Konsequenzen" (wie z. B. Schulnoten) werden den Schüler:innen liebevoll "angeboten" (und niemals angedroht!). So wie bei einem Computerspiel die richtigen Lenkungen und Klicks zu Erfolg führen und Fehler zu vorübergehendem Misserfolg. So wie überall passendes Verhalten zur Zielerreichung führt und nicht passendes Verhalten die Zielerreichung hinauszögert oder verhindert - bis man sich selbst entsprechend korrigiert hat und dadurch das Ziel erreichen konnte. Das ist ein natürliches Phänomen überall.

Es wird in der Schule zu einem "natürlichen Zusammenspiel", wenn die entwürdigenden Haltungen beendet werden, bei denen (der Staat, die Länder, die Lehrpläne und) die Lehrer:innen meinen, "besser zu wissen", was für die Schüler:innen gut ist und was nicht, was ein "richtiges Verhalten" wäre und was falsch ist. Wo also die Lehrer:innen sich bezogen auf die Lernziele der Schüler:innen auf unangemessene Weise in die Spieler-Rolle begeben, eigene Ziele vorgeben, die Schüler:innen klar bewerten, Anweisungen geben und sie korrigieren.

Bezogen auf die Lernziele der Schüler:innen ist für die Lehrer:innen die Mitspieler-Rolle angemessen. Hier erklären die Schüler:innen in der Spieler-Rolle ihre Lernziele, geben den Lehrer:innen Anweisungen, wie sie genau helfen sollen, und bewerten und korrigieren die Art und Weise der Hilfe der Lehrer:innen.

Bezogen auf die Rahmengebung, auf die angebotenen Lerninhalte und die Betreuungspflicht der Lehrer:innen befinden sich hier die Lehrer:innen in der Spieler-Rolle und die Schüler:innen in der Mitspieler-Rolle. Die Schüler:innen müssen auf dem Schulgelände bestimmte Regeln beachten. Innerhalb dieser Regeln können sie dann ihre eigenen Lernziele in der Spieler-Rolle verfolgen und benötigen dafür Lerninhalte von den Lehrer:innen. Die Lehrer:innen haben den Wunsch, diese Lerninhalte möglichst korrekt zur Verfügung zu stellen, und befinden sich bezogen auf diesen Wunsch in der Spieler-Rolle. Sie wollen (= Spieler-Rolle) bezüglich der Lerninhalte optimale Erklärungen, Anweisungen und Korrekturen anbieten (= Mitspieler-Rolle).

Das Lösende und Würdevolle entsteht, wenn im Schulalltag deutlich zwischen der Spieler-Rolle und der Mitspieler-Rolle unterschieden wird, indem immer transparent kommuniziert wird, wessen Wunsch jetzt gerade im Mittelpunkt steht. Von diesem Wunsch aus werden dann die Rollen bestimmt und die entsprechenden Gefühle und Verhaltensweisen erklärt und verstanden (Beispiele dafür kommen weiter unten im Abschnitt Wie das Wünsche-Spiel überall helfen kann).

Der Lernwunsch gehört den Schüler:innen. Dadurch sind alle Unsicherheitsgefühle von Lehrer:innen gegenüber den Schüler:innen auf natürliche Weise erklärbar.

Der Betreuungswunsch gehört den Lehrer:innen. Dadurch sind die Gefühle von Unsicherheit und Unterordnung der Schüler:innen auf natürliche Weise erklärbar (das Gefühl der Unterordnung hat nichts mit ihrem jungen Alter zu tun - denn die Erwachsenen ordnen sich ja beispielsweise im Straßenverkehr ebenfalls den Regeln unter und stehen dafür in der Mitspieler-Rolle zur Verfügung.)

Kann von allen Beteiligten jederzeit bewusst und frei zwischen beiden Rollen gewechselt werden (indem man selbst seine Aufmerksamkeit abwechselnd auf die unterschiedlichen Wünsche richtet) und können alle über die Rollen reden, dann ist ein gemeinsames würdevolles Leben im Fluss möglich.

Lernen alle Beteiligten den freien Umgang mit den Rollen als auch das Reden darüber, dann kann dies für das Leben außerhalb der Schule ebenso äußerst bereichernd und klar wirken. Denn diese Rollen werden immer und überall gelebt, weil überall Wünsche sind und die Menschen mal auf ihre eigenen Wünsche schauen und mal den Wünschen anderer Menschen zur Verfügung stehen (mit dem Gefühl von Freiwilligkeit oder im ungünstigen Fall mit dem Gefühl von Zwang). So wie jede Autofahrerin auf ihrem Weg mal eine grüne Ampel und mal eine rote Ampel erlebt. Bei Grün kann jeder seinen eigenen Zielen folgen. Bei Rot steht man wartend zur Verfügung (freiwillig oder mit dem Gefühl von Zwang), um den Zielen anderer Menschen Vorrang zu geben (den anderen Autos, die gerade Grün haben).

Siehe zum freien Wechsel von Rollen die RoleChanging Methode.

Wenn du hier beim Lesen denkst: "Dieses Wünsche-Spiel ist so weit von der Realität entfernt. Das kann ich kaum umsetzen!", dann mache ich dir ein Angebot: Vielleicht nimmst du gar nicht wahr, wie weit dieses Wünsche-Spiel von der Realität entfernt ist, sondern du nimmst wahr, wie umfassend wir in unserer Gesellschaft noch in entwürdigenden Verhaltensmuster verhaftet sind und sie in allen Bereichen gewohnt sind. Bis in unsere Alltags-Kommunikation hinein. Vielleicht beginnst du zu verstehen, wie tief verwurzelt Entwürdigungen in unserer Gesellschaft sind, weil wir bisher keine andere Möglichkeit sehen, als Kinder mit Strenge, mit Schuldzuweisungen oder mit (unbewusster) Übergriffigkeit an unsere Erwachsenen-Regeln zu gewöhnen. Und du beginnst vielleicht auch zu verstehen, wie aus diesen unbewussten permanenten Entwürdigungen heraus einige Menschen möglicherweise das Gefühl entwickelt haben, sich mit aller Gewalt dagegen wehren zu müssen - im Extremfall vielleicht sogar rechtsradikal.

Dein freier Rollenwechsel durch Zaubersätze

Der fünfte Schritt des Wünsche-Spiels ist:

5. Erfinde Zaubersätze, durch die du deine Rollen jederzeit frei wechseln kannst.

Es ist unvermeidbar, dass du durch andere Menschen zunächst einmal das Gefühl bekommst, unfreiwillig eine Rolle zugewiesen bekommen zu haben. Durch die Äußerung einer anderen Person findest du dich plötzlich in einer der beiden Rollen wieder.

Sagt jemand zu dir:

"Lass das mal!" - schwupp - bist du in der Mitspieler-Rolle. Denn du hast deine Aufmerksamkeit gerade auf den Wunsch des anderen gerichtet und der andere hat dir eine Anweisung gegeben. Du fühlst dich also auf natürliche Weise unsicher (natürliches Gefühl der Mitspieler-Rolle). Sagt der andere das aus einem Stress heraus, dann fühlst du zusätzlich ebenfalls einen Stress, weil du dich in einer gewissen "Resonanz" zum anderen befindest. Du fühlst dich also unsicher und klein und leicht gestresst.

Sage Folgendes:

"Gut, dass du das sagst! Denn mir ist es wichtig, dich nicht zu stören." - schwupp - bist du wieder in der Spieler-Rolle. Warum? Weil du wertest ("Gut, dass...") und weil du dein eigenes Ziel erklärst, den anderen nicht stören zu wollen. Damit ist in dem Moment eure Aufmerksamkeit vom Ziel des anderen auf dein Ziel gelenkt.

Reagiert der andere dann mit:

"Dann tue es auch nicht!" - schwupp - fühlst du dich wieder in der unsicheren gestressten Mitspieler-Rolle, weil der andere eine stressend wertende Anweisung ausspricht.

Reagiere mit:

"Ich freue mich, wenn du mir sofort Bescheid gibst, sobald ich wieder etwas Unpassendes tue!" - schwupp - bist du wieder in der klaren Spieler-Rolle, denn du gibst dem anderen indirekt eine liebevolle Anweisung.

Vielleicht reagiert der andere dann mit: "Darauf kannst du Gift nehmen!" - und du kannst reagieren mit: "Dafür stehe ich leider nicht zur Verfügung." :-)

Du siehst, wie genau wir unsere Kommunikation auseinandernehmen und in "Spieler-Rolle" und "Mitspieler-Rolle" einteilen können. Dadurch lernen wir immer besser, unsere (unbewussten) Rollen und entsprechenden Rollengefühle bei jedem Wortwechsel im Alltag zu verstehen. Und wir lernen, sie mithilfe von Zaubersätzen zu steuern. Gleichzeitig lernen wir, mit anderen darüber zu reden, und können uns auf einer neuen Ebene besser verständlich machen.

Mithilfe dieses Wünsche-Spiels eröffnet sich eine neue und tiefere Verständnisebene für Kommunikation und die Folgen von Kommunikation auf unsere Gefühlswelt.

Unter diesem Link stelle ich dir eine Liste als PDF-Datei zur Verfügung, die dich dazu anregen kann, weitere Zaubersätze für Rollenwechsel zu finden und zu üben (LINK). Darin findest du auch noch weitere Rollen aufgeführt. Diese Rollen sind hier für das Wünsche-Spiel nicht so wichtig. Aber du kannst bei Interesse eine ausführliche Erklärung dieser zusätzlichen Rollen hier in dieser PDF ab Seite 120 finden (LINK).

Ein weiteres Beispiel:

Fragt dich jemand: "Wie denkst du darüber?" - schwupp - bist du in der Spieler-Rolle, denn die Aufmerksamkeit ist auf deine Wünsche und auf deine Wertung gerichtet.

Allerdings könnte man diese Frage auf zwei unterschiedliche Weisen deuten:

a) Der andere hat im Grunde gemeint: "Sag du endlich mal, wie du darüber denkst!" - schwupp - bist du in der unsicheren Mitspieler-Rolle, denn der andere hat dir aus seiner Spieler-Rolle heraus eine (gestresste) Anweisung gegeben und hat den Wunsch (Forderung?), von dir zu erfahren, wie du gerade denkst. Du "sollst" deine Gedanken mitteilen.

Wechselmöglichkeit: Du kannst von der Mitspieler-Rolle in die Spieler-Rolle wechseln, indem du über deinen eigenen Wunsch redest (Aufmerksamkeit auf deinen Wunsch lenken) und dabei wertest. Beispiel: "Ich bin gerade auf etwas Eigenes konzentriert. Da passt es für mich im Moment nicht, meine Gedanken zu deinem Thema mitzuteilen" - oder - "Ich merke, dass ich dir für deinen Wunsch gerade nicht zur Verfügung stehen möchte. Ich behalte meine Gedanken darüber erst einmal lieber für mich. Danke für Dein Verständnis" - oder "Gut, dass du fragst. Ich hatte es mir tatsächlich gewünscht, jetzt einmal meine Gedanken mitteilen zu können. Also, ich denke, dass ...".

b) Die zweite Deutungsmöglichkeit: Der andere ist sich unsicher, weil er seine Aufmerksamkeit auf deine Wünsche gelenkt hat (er hat die Mitspieler-Rolle eingenommen). Dabei weiß er nicht, wie du gerade denkst und welche Wünsche du hast. Aus dieser Unsicherheit heraus stellt er dir diese Frage: "Ist das eigentlich o.k. für dich? Ich bin unsicher. Wie denkst du darüber?" - schwupp - bist du in der Spieler-Rolle, denn nun kannst du werten und deinen eigenen Wunsch erklären.

Wechselmöglichkeit: Du kannst von der Spieler-Rolle in die Mitspieler-Rolle wechseln, indem du z. B. unsicher fragst: "Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Welchen Wunsch hast du gerade, aus dem heraus du mich fragst? Wie kann ich dir optimal bei deinem Wunsch helfen?"

Ich erlebe bei mir selbst: Je öfter und länger ich das Wünsche-Spiel spiele, umso klarer kann ich im Alltag entdecken, wo bei welchem Satz eine Rollenverteilung entsteht, die mir gefällt oder nicht gefällt. Ich kann auch schneller entdecken, wo eine Entwürdigung passiert, also wo ein anderer Mensch auf meine Wünsche bezogen die Spieler-Rolle einnimmt (wo jemand ungefragt - bezogen auf meinen Wunsch - mir etwas erklärt, etwas bewertet, mir eine Anweisung gibt oder mich korrigiert). Oder wo ich selbst aus Versehen mein Gegenüber entwürdige.

Und entweder ich kann (und will) es geschehen lassen oder ich ändere meine Rolle, wenn sie mir nicht gefällt, und spreche Zaubersätze aus, die mich in die stimmige Rolle bringen.

Gleichzeitig verstehe ich meine Gefühle immer besser, die in manchen Situationen auftauchen. Sie sind die Folge der Rolle, in der ich mich (unbewusst) gerade befinde.

Wie das Wünsche-Spiel in der Schule helfen kann

Zunächst einmal zu dieser Überschrift. Woher weiß ich, dass das Wünsche-Spiel in der Schule helfen kann? Gar nicht. Das ist eine Anmaßung von mir. Denn nur jeder Mensch selbst kann wahrnehmen, ob ihm dieses Wünsche-Spiel in einer bestimmten Situation tatsächlich helfen kann.

Also lautet die Überschrift würdevoll:

Das Wünsche-Spiel ist ein Angebot an alle Menschen für ihr eventuelles Ziel, grundlegend umzudenken, jede Situation neu zu reflektieren, zu überdenken und vielleicht stimmiger, angenehmer und würdevoller zu gestalten.

In den folgenden Beispielen kann ich nur einen kleinen Teil der Situationen in der Schule ansprechen. Bitte übertrage das Wünsche-Spiel selbstständig auf weitere Situationen.

Kinder "steuern"?

Die erste grundsätzliche Frage, die sich wohl viele Erwachsene beim Durchlesen dieses Wünsche-Spiels stellen könnten, ist:

"Wenn ein Kind nicht hören will und sogar bewusst Grenzen überschreitet, wie gehen wir aus der Sicht des Wünsche-Spiels damit um?"

Erster Schritt: Wo wirken bei dieser Frage welche Wünsche?

1. Das Kind hat einen Wunsch, der dazu führt, dass es mit seinem Verhalten die Grenze des Erwachsenen überschreitet.

2. Der Erwachsene hat den Wunsch, dass sich das Kind auf eine bestimmte Weise verhalten soll. Verhält es sich nicht so, dann hat es eine "Grenze" überschritten und befindet sich mit seinem Verhalten außerhalb des Zielbereichs des Erwachsenen. Das Kind hat also nicht mehr die "Mitspieler-Rolle" eingenommen, sondern die "Nicht-Spieler-Rolle" - bezogen auf den Wunsch des Erwachsenen. Es steht dem Erwachsenen für seinen Wunsch nicht zur Verfügung.

Bisher reagieren Erwachsene auf so ein Verhalten eines Kindes damit, ihre Aufmerksamkeit auf das Kind zu lenken. Sie bewerten das Verhalten des Kindes als "negativ" und geben dem Kind eine Verantwortung dafür, dass es sich so negativ verhält. Sie fühlen sich berechtigt, dem Kind eine Schuld zuzuweisen und es dann im schlimmsten Fall für sein Verhalten zu bestrafen - zumindest durch einen etwas strengeren und lauteren Tonfall (= emotionale Distanz).

Was dabei ausgeblendet wird, ist die Tatsache, dass sich das Kind nur "negativ" verhalten kann, weil der Erwachsene einen bestimmten Wunsch hat, zu dem das aktuelle Verhalten des Kindes nicht passt. Würde der Erwachsene den Wunsch haben, dass sich das Kind genauso verhält, wie es sich gerade verhält, dann würde er das Verhalten als "positiv" bewerten.

Die Verantwortung für die Bewertung "negativ" trägt also der Erwachsene mit seinem Wunsch (deswegen bewerten mehrere Erwachsene das Verhalten eines Kindes unterschiedlich, weil die Erwachsenen unterschiedlich sind und unterschiedliche Wünsche/Vorstellungen haben).

Aus der Sicht des Wünsche-Spiels wäre nun das stimmige Verhalten des Erwachsenen gegenüber dem Kind die klare zielbezogene Wertung:

"Weil ich das Ziel xyz habe, passt dein Verhalten gerade nicht zu meinem Ziel. Du kannst aber nichts dafür, dass ich dieses Ziel habe. Du hast keine Schuld daran, dass ich so werte. Meine Frage an dich: Würdest du mir (in der Mitspieler-Rolle) für mein Ziel zur Verfügung stehen, indem du dich so ..... verhältst?"

Dies ist eine würdevolle Frage an das Kind, ob es bereit ist mitzumachen. Und es kann selbstbestimmt entscheiden, ob es mitmacht.

Wenn es nicht mitmacht und der Erwachsene möchte aber trotzdem, dass es unbedingt mitmacht, dann wäre die klare würdevolle Aktion des Erwachsenen nun folgende (ein Beispiel):

"Weil ich große Angst habe, dass etwas Schlimmes passiert (vielleicht dieses Schlimme noch konkret beschreiben), möchte ich unbedingt, dass du mir für meinen Wunsch zur Verfügung stehst und mitmachst. Du kannst nichts für meine Angst und für meinen dringlichen Wunsch. Weil mein Stress aber sehr sehr groß ist, versuche ich nun auf alle möglichen Weisen, dich zum Mitmachen zu bewegen. Ich habe die volle Verantwortung für mein Verhalten. Du kannst nichts dafür."

Hier kann auch ein Austausch über die zugrunde liegenden Wünsche und über die Spieler- und Mitspieler-Rolle angefügt werden. Der Erwachsene kann erklären, warum er es so stark benötigt, dass das Kind mitmacht, und warum er an seiner Spieler-Rolle festhält und das Kind in der Mitspieler-Rolle haben möchte. Das Kind kann ebenso über seinen Wunsch reden und dabei die Rollenverteilung ansprechen.

Will der Erwachsene sich aber ohne Erklärung und ohne Austausch einfach durchsetzen und das Kind letztendlich "zwingen" mitzumachen (z. B. bei einer Gefahr, wenn er das Kind im Straßenverkehr festhält, damit es nicht bei Rot über die Ampel läuft), dann ist es aus der Sicht des Wünsche-Spiels stimmig, wenn der Erwachsene bei der "Realität" bleibt. Beispiel mit der Ampel: "Weil ich den großen Wunsch habe, dass du am Leben bleibst, und ich große Angst habe, dich zu verlieren, zwinge ich dich nun dazu, bei Rot nicht auf die Straße zu laufen. Du kannst aber nichts für meinen Wunsch und für diesen Zwang. Und ich liebe dich so sehr, dass ich dich so oft und so lange dazu zwingen werde, bis du mir für meinen Wunsch, dich am Leben zu halten, selbstständig zur Verfügung stehst - oder bis du selbst den Wunsch hast, dich am Leben zu halten und dich selbst zu schützen. Die Verantwortung für meine Liebe und für mein Verhalten trage ich ganz allein."

Alles das kann man dem Kind liebevoll und klar mitteilen - wenn man selbst keinen Stress dabei hat. Hat man aber Stress dabei, dann kann man dem Kind später auch noch mitteilen, dass es für den Stress des Erwachsenen, für die Strenge und Härte, ebenfalls nichts kann. Der Erwachsene hat allein die Verantwortung für seine Liebe, für seinen Wunsch, für seine darauf bezogene Wertung und für das Verhalten, das er lebt, um sich den Wunsch zu erfüllen, sein Kind zu beschützen.

Die liebevolle Haltung: "Ich tue etwas für dich!" ist unvollständig. Vollständig - mit dem Blick auf unsere unterschiedlichen Gehirne - ist sie wie folgt:

"Ich will etwas für dich tun, weil ich mir selbst dadurch einen Wunsch erfülle. Ob ich damit auch dir einen Wunsch erfülle, kannst nur du entscheiden - entweder jetzt oder irgendwann später, wenn du erwachsener bist."

Mit dieser Haltung bleiben alle "scheinbaren Systemsprenger" bezogen auf ihre eigenen Wünsche und ihr Verhalten vollständig gewürdigt - auch in der Schule.

Man lebt und setzt die Grenzen wie bisher. Doch man kommuniziert sie anders. Ohne Schuldzuweisungen. Würdevoll. Dafür ist ein umfassendes Umdenken nötig, wie es in diesem Wünsche-Spiel angeboten wird.

Konfliktsituationen nutzen, um über die Wünsche und Rollen zu reden

Eine Lehrerin in der Schule, die gerne Ruhe in der Klasse möchte, kann mithilfe des Wünsche-Spiels nun genauso laut, wie die Klasse laut ist, rufen:

"Ich will Ruhe!!! Wer hilft mir dabei???"

(Anstatt: "Seid endlich mal ruhig!!!")

Und wenn dann nach einer gelungenen Ruhephase irgendwann allmählich die Klasse wieder unruhiger wird, kann die Lehrerin wieder sagen: "Ich brauche wieder etwas mehr Ruhe, um euch die Inhalte optimal zur Verfügung stellen zu können - für diejenigen von euch, die sie lernen wollen. Macht ihr wieder mit?"

Dabei ist es wichtig, jede Schülerin, die nicht mitmacht, frei zu lassen, zu respektieren und nicht böse anzuschauen (= mit emotionaler Distanz zu bestrafen), sondern zu allererst ihre Entscheidung anzuerkennen, dass sie sich nicht freiwillig in die Mitspieler-Rolle für den Ruhe-Wunsch der Lehrerin begeben hat. Dies kann offen kommuniziert werden und es kann gemeinsam geklärt werden, wessen Wunsch aus welchen Gründen im Mittelpunkt stehen darf und wer diesem Wunsch freiwillig zur Verfügung steht und wer nicht. Hier kann die Klasse einen gemeinsamen Austausch über diese Rollen mithilfe des Wünsche-Spiels trainieren und sich dabei die vorhandenen Wünsche und entsprechenden Rollen immer wieder neu bewusst machen. Auf diese Weise können neue Wege, Wunscherfüllungen und Kompromisse gefunden werden, bei denen alle Beteiligten in ihrer Selbstbestimmung über ihre eigenen Wünsche gewürdigt bleiben.

"Störungen"

Jede weitere scheinbare "Störung" des Unterrichts, die von Schüler:innen ausgeht, kann auf die gleiche Weise behandelt werden. Dabei wird die Störung nicht mehr als Störung bezeichnet, sondern lediglich als ein zu würdigendes Verhalten, das nur gerade nicht zu dem aktuellen Wunsch des Lehrers passt und den Lehrer in seiner Zielerreichung bremst. Es kann sogar noch weiter umgedeutet werden: Das Verhalten eines scheinbar "störenden" Schülers ist lediglich die Konsequenz daraus, dass dieser Schüler in der Spieler-Rolle sich gerade einen bestimmten Wunsch erfüllt, bei dem alle anderen (die sich "gestört" fühlen) nicht mitmachen wollen.

Hier verfolgen also mehrere Menschen unterschiedliche Ziele. Sie haben unterschiedliche Wünsche. Als nächstes kann man nach einer Einigung suchen, wer sich wann und wo seinen Wunsch erfüllen kann.

Handy-Verbot

Bisher werden in Schulen Handy-Verbote mit folgenden Begründungen durchgesetzt:

- Reduzierung der Ablenkung der Schüler:innen

- Förderung von Konzentration und Wohlbefinden der Schüler:innen

- Verhinderung von Cybermobbing und Schummeln

- Reduzierung von Belastungen, wie z. B. Augenbelastungen und Schlafstörungen (durch längere Bildschirmzeiten).

(= Auflistung der Google-KI am 11.10.25 nach der Frage "Warum werden Handys in Schulen verboten?")

Wir sehen in diesen Gründen: Es geht um das Wohl der Schüler:innen. Nicht um das Wohl der Lehrer:innen.

Wer hat welchen Wunsch?

Die Erwachsenen haben den Wunsch, dass es den Kindern gut geht. Sie befinden sich in der Spieler-Rolle - und die Kinder "müssen" für den Wunsch der Erwachsenen in der Mitspieler-Rolle zur Verfügung stehen.

Aus der Sicht des Wünsche-Spiels würde es nach dem hier angebotenen umfassenden Umdenken wie folgt ablaufen:

Entweder lassen die Erwachsenen den Kindern die freie Wahl, wie sie mit dem Handy umgehen wollen, und bieten in der Mitspieler-Rolle den Kindern die oben aufgezählten Nachteile der Handy-Nutzung an, so dass die Kinder frei entscheiden können, ob sie die Angebote der Erwachsenen annehmen oder ablehnen.

Oder die Erwachsenen kommunizieren wie folgt:

"Wir sind durch wissenschaftliche Studien davon überzeugt, dass es euch besser gehen wird, wenn wir euch in bestimmten Situationen davon abhalten, euer Handy zu benutzen. Unser Wunsch in der Spieler-Rolle ist es, dass es euch in eurem Leben besser gehen wird, wenn ihr das Handy nicht benutzt. Dabei könnt ihr nichts für unsere Überzeugung, für unsere Sichtweisen und unseren Wunsch. Wir setzen unseren Wunsch euch gegenüber einfach durch und ihr müsst dabei in der Mitspieler-Rolle mitmachen. Wenn ihr nicht mitmacht, hat das folgende Konsequenzen: (...). Für unser Verhalten und die Durchsetzung dieser Regelung und der Konsequenzen tragen wir allein die Verantwortung.

Ob unser Vorgehen jedem Einzelnen von euch tatsächlich bei euren eigenen Wünschen nützt oder schadet, können wir nicht wissen. Das könnt nur ihr selbst in eurem individuellen Leben erfahren und entscheiden und bewerten. Solltet ihr euch durch unsere Grenzen und durch die Konsequenzen bei Verstoß persönlich angegriffen und entwürdigt fühlen, tut uns das leid. Bitte teilt es uns mit, wie wir unsere Grenze und die Konsequenzen für euch würdevoller einsetzen können. Hier möchten wir eurem Wunsch nach würdevollem Verhalten gerne in der Mitspieler-Rolle zur Verfügung stehen."

Diese letzten Aussagen (ab dem fett markierten Absatz) lassen den Kindern ihre Würde.

Hausaufgaben

Bisher werden Hausaufgaben oft noch so "von oben durchgesetzt", wie das eben beschriebene Handy-Verbot.

Aus der Sicht des Wünsche-Spiels kann man Hausaufgaben umdeuten als "Angebot" der Lehrer:innen an die Schüler:innen für ihre Lernziele. In dem Fall ist klar: Die Schüler:innen befinden sich bezogen auf ihre eigenen Lernziele in der Spieler-Rolle und die Lehrer:innen (in der Mitspieler-Rolle für die Lernziele der Schüler:innen) bieten durch Hausaufgaben den Schüler:innen eine "Trainingsmöglichkeit für Zuhause" an. Die Schüler:innen entscheiden selbstständig, ob dieses Trainingsangebot aktuell zu ihren eigenen Wünschen passt oder nicht passt.

Es gibt zwar die gesetzliche Schulpflicht in Deutschland, aber es gibt kein Gesetz, das den Kindern eine "Leistungspflicht" auferlegt. Jedes Kind kann also frei über seine eigenen Leistungen entscheiden, ohne gesetzliche Folgen fürchten zu müssen. Mithilfe des Wünsche-Spiels kann dies in der Schule entsprechend kommuniziert werden: Bezüglich der Lernleistungen und Lernziele befinden sich also alle Schüler:innen in der klaren Spieler-Rolle und alle anderen (Mitschüler:innen, Lehrer:innen, Eltern) in der Mitspieler-Rolle. In der Mitspieler-Rolle leben die anderen eine natürliche Unsicherheit, stellen Fragen und stellen den Schüler:innen liebevolle Angebote zur Verfügung.

Wer über die Lernziele und Leistungsziele eines einzelnen Schülers ungebeten Wertungen ausspricht (ohne von dem Schüler darum gebeten worden zu sein), entwürdigt ihn damit, weil man sich selbst durch das Werten in die Spieler-Rolle begeben hat und die eigenen Wünsche über die Wünsche dieses Schülers stellt - ohne ihn gefragt zu haben, ob er bereit ist, in der Mitspieler-Rolle diesen Wertungen zur Verfügung zu stehen.

Mobbing

Stell dir vor, dass nun überall in der Schule die folgende Sichtweise gelebt wird:

Wer etwas wertet, befindet sich in der Spieler-Rolle, hat seine Aufmerksamkeit auf einen eigenen Wunsch gerichtet und ordnet das Bewertete auf den eigenen Wunsch bezogen als "passend" oder "nicht passend" ein. Das Bewertete kann nichts für den Wunsch und die Bewertung der wertenden Person.

Und nun erlebt ein Schüler A, von einem anderen Schüler B negativ entwürdigend bewertet zu werden. Wie kann wohl dieser Schüler A mit der Bewertung des Schülers B umgehen?

Er weiß, dass die Bewertung des Schülers B nichts mit Schüler A zu tun hat, sondern nur mit den Wünschen von Schüler B. Deshalb fühlt sich Schüler A nicht mehr persönlich angegriffen.

Das einzige, das Schüler A mitfühlt, ist der Stress, der von Schüler B ausgeht, und eventuell eine körperliche Bedrohung, vor der es sich zu schützen gilt.

Vielleicht kann Schüler A sogar Mitgefühl mit Schüler B entwickeln, weil sich Schüler B so entwürdigend verhalten muss ...

Diese gelernte Haltung kann der Schüler A mit in seine Zeit als Erwachsener nehmen und wird dort mit Wertungen anderer Menschen genauso umgehen können.

Fortsetzungsmöglichkeit

Wer an diesem Wünsche-Spiel und seinen Sichtweisen Gefallen gefunden hat, kann sich weiterbilden, indem er sich als nächstes mit den beiden übergreifenden Rollen beschäftigt:

Die Mitfühlende Fürsorge-Rolle

Ich wünsche viel Erfolg, Freude, Begeisterung und viele Aha-Erkenntnisse mit diesem Wünsche-Spiel!

Olaf Jacobsen (Lebenslauf)